배틀

<거제시 민요 「베틀 노래」 「베짜기 노래」 베를 짜며 부르던 길쌈 노동요> 해암(海巖) 고영화(高永和)

경상남도 거제시의 「베틀 노래」와 「베짜기 노래」는 베틀질을 할 때나, 베를 짜는 일을 소재로 한 길쌈 노동요다. 「베틀 노래」는 베를 짜는 일을 소재로 한 길쌈 노동요로, 거제시 內 여러 면 지역에서 채록한 민요이다. 길쌈은 노동 단계에 따라 품앗이가 동원되기도 하지만 대개는 밤에 혼자 하는 경우가 많아서 독창으로 부른다. 시대변천에 따라 본디 베짜기 노래였던 것이 놀이할 때의 노래로 변하였다. 다만 국악인들에 의하여 불리는 남도 민요 「물레타령」은 선후창 방식으로 전환하여 부르고 있다.

거제시 「베틀 노래」와 「베짜기 노래」는 반드시 베틀질을 할 때만 부른 것이 아니라 길쌈질과 관계없는 모내기, 삼삼기나 한가로울 때, 또는 다른 가벼운 일을 할 때에도 불렀다. 따라서 '베틀가'는 베틀질을 소재로 삼았을 뿐, 베틀질과 반드시 밀착되는 것은 아니다. 그렇기에 더욱 정교한 사설이 드러난다고 볼 수 있다. 서민 여성의 삶의 애환과 개인적 감정을 안정적 4음보 율격으로 전개하였다. 우리의 어머니들은 시아버지, 남편, 시동생과 시누이, 아이들의 옷가지 하나만을 걱정한 채, 오직 씨실 속에 시름 담고 날실 속에 인생을 담아 용기와 희망, 그리고 인내를 잃지 않았다.

○ 옛 거제도 여인들은 베를 짤 때 지루함을 달래기 위해서 민요(民謠)를 불렀다. 날마다 밤새 옷 짜는 베틀의 고된 작업이 고달파서, 베틀과 비슷하게 생긴, 현악기 거문고는 보기만 해도 고개를 절레절레 흔들었으나 생황악기의 일종인 우생에는 그 화음이 아름다워, 좋아했다고 한다. 「베틀 노래」와 「베짜기 노래」는 여인들이 베틀에서 베 짜는 일을 소재로 한 길쌈민요이자, 전국 곳곳에 흩어져 부르는 부녀 노동요다. 그 사설이 대부분 일정하게 짜여 있으며, 부녀자의 애환이 서린 노동요(勞動謠)인지라, 고된 삶이 응축되어진 애수 어린 민요다. 또한 베틀의 여러 부분을 형용한다거나 그 기능을 그린 비유가 뛰어나고 그 묘사가 절묘하다.

◉ 한편 옛 여인네들이 집안일을 온통 감당하는 동안, 생활의 애환을 표현한 노래인 김쌈민요는 ‘부녀노동요‘이다. 농촌에서는 농사일이 우선이어서 낮에는 농사일에 시달리고 밤에 혼자서 길쌈을 하는 경우가 많았고, 똑같은 동작을 반복하는 데서 오는 지루함을 달래거나, 밀려오는 잠을 쫓기 위한 목적이 크다. 이에 길쌈 노래를 통하여 고난을 하소연하고 희망을 노래하니 그 사설이 다채롭고 풍부하였다.

특히 여성들이 일하면서 부르는 노래가 표현이 절실하고 상황설정이 풍부하다. 민요는 직업적인 소리패가 부르는 것이 아니었다. 소리패가 맡아서 부르는 노래는 잡가여서 민요와 구별된다. 근대에 이르러, 민요를 운율에 맞추니 민요풍의 시가 이루어졌고, 민요에 대한 새로운 인식에 따라, 근대적 의미의 민중문학 또는 민족문학으로 나아갈 수 있는 발판을 이룬 점에서 그 의미가 크다 하겠다.

○ 「거제 물레 노래」는 한국정신문화연구원(현 한국학중앙연구원)에서 발간한 전국 구비문학자료 조사집 『한국구비문학대계(韓國口碑文學大系)』 8-1권과 8-2권에 수록되어 있다. 한국정신문화연구원에서 1979년 7월 29일, 8월 7일, 8월 8일, 8월 2일에 박종섭, 방정미, 이연이, 정상박, 최미호, 홍기섭, 류종목, 성재옥 조사원이 직접 방문해 거제도에서 채록한 것이다. 거제도의 베틀타령 구연자(口演者)는 거제시 옥포 조라 김방자(여, 47세), 일운면 망치리 현순금(여, 83세), 학산리 큰마을 박갑순(여, 66세), 연초면 오비리 당산몰 손찬언(남, 63세)이다.

● 「베틀 노래」 「베짜기 노래」는 예전에는 민간에서 노동요로 즐겨 불렀지만 산업화 이후에는 국악인들만의 주요 가창곡이 되었다. 따라서 악곡과 사설이 정형화되어 있다. 또한 음영(吟詠) 조(調)의 독창(獨唱)으로 노래한다. 거제도의 「베틀 노래」는 본래는 길쌈 노동에서 파생된 토속 민요(土俗民謠)이며, 「신세타령」이나 「시집살이노래」처럼 장절 구분 없이 통절로 부르던 형식이다. 근데 국악인들에 의하여 불리는 남도 민요 「물레타령」은 장절로 변형하여 부른다. 범주도 통속 민요(通俗民謠)에 해당한다. 거제도에는 길쌈 노동에서 파생된 노래로 「물레노래」 외에도 「삼삼기노래」, 「베짜기 노래」, 「베틀노래」 등 여러 편이 전승되고 있고 안정적 4음보 율격으로 전개하며 대개 독창으로 부른다.

(1) *「베틀가」 / 김방자 옥포 조라.

어얼시고 저얼시고 / 아니놀지를 못하리라 / 하늘잡아 베틀채리 / 구름잡아 잉애걸어 / 참나무야 보대집아 / 살랑쳐도 소리나네 / 베잘짜는 영애애기 / 베잘짜는 소리듣고 / 만고한량 길못간다 / 만고한량 길못간들 / 짜던베를 걷을소냐 / 얼시고나좋네 지화자좋네 / 아니놀지를 못하리라.

(2) *「베짜기노래」 / 현순금 일운면 망치리.

찔거덕찔거덕 짜는베로 / 언제짜고도 일어낫고 / 저해가 떨어진다 / 밥하로 일어나자 / 어서짜고 일어나자 / 어서짜고도 일어나자 / 이베로짜서 골베로짜서 / 울오마니 옷을해여 / 바지하고 처매하고해서로 / 홍두깨방망이 두딜어서 / 옷을해서 걸어놓고있이면 / 오만사람이 치사로안하겄나 / 어서짜자 어서짜자 / 어서짜고도 일어나자.

(3) *「베틀노래」 / 박갑순, 학산리 큰마을. 독창

한림학사 전고래(翰林學士 傳古來) / 세상살이가 막심해 / 옥난강(玉蘭干)에다 베틀로채리 / 베틀다리가 네다리 / 동서남북을 갈라놓고 / 앉일깨 돋은양은 / 그우에 앉은양은 / 노양각시가 자기(坐其)하고 / 몰키로 덩이차고 / 신나무 저신줄은 / 오른발에다 들끼차고 / 보디기깡깡 치는양은 / 봉봉산천이 뛰논다 / 요리조리 가는북 / 황금두건을 디리씨고 / 신중(身中, 베틀 속)을 돌아든다 / 요게조게 꼽는채똑(쳇발) / 남해남촌 무조개바람에 / 불칼받던 경이야 / 자질개(베에 물을 적시는 기구) 물을 요리조리 기리는양은 / 견우직녀 오실작에 / 화장을 기리던형이야 / 도토마리 미는양은 / 소박하다 다시님이 / 둥을밀치면 형이야 / 잉앳대 셈형지(잉앗대는 삼 형제) / 놀붓대 호부래비 / 강대봉을 띠를띄고 / 높은봉 구경가는 형이야 / 나부손 노는양은 / 홍문안(鴻門之會, 鴻門宴)이 높은잔치 / 불칼받던 형이야 / 깻대(벱댕이)톡톡 뛰는양은 / 우리나래 식년(式年)할 때 / 활촉싸던 형이야 / 도토마리 미는양은 / 소박하다 다시님이 / 둥을밀치던 형이야.

(4) *「베틀노래」 / 손찬언, 연초면 오비리 당산몰. 독창

시방세상 할 일없어 / 옥문간에다 베틀채리 / 베틀다리 네다리는 / 동서남북을 갈라놓고 / 가리새를 조아매고 / 앉을개를 돋이놓고(돋우어 놓고) / 그우게 앉은양은 / 어루어 감사하야 / 시계추에 앉인듯허다 / 허랑개 두린양은 / 북도칠성을 내둘렀고 / 채똥옷 꼽은양은 / 남해산 무지갯발 / 두린듯 허고 / 자질개 물을주어 / 이리저리 씻인양은 / 천상에 은하수요 / 백가사 물을준듯허다 / 저북나드는 형용은(북, 배 모양으로 생긴 씨실을 푸는 기구) / 왕소군이 알을안고 / 백운간을 넘나든다 / 눌림대는 호부래비요(눌림 대는 홀아비요) / 미침대는 두형지요 / 잉애대는 셈형지요 / 잉애대 셈형지는 / 차리차리로 갈아들고 / 저나우손 노는형용 / 날오라고 손짓헌 / 형용 분명허고 / 용두마리 우는소리는 / 청천어 외기러기 / 임을잃고 임그리는소리겉고 / 뵈기미 두다리는양은(두드리는 양은) / 용마군중을 들어간다 / 정절쿵 도토마리 / 정절쿵 넘어오고 / 쿵절쿵 도투마리가 / 쿵절쿵 넘어가니 / 저잔뱃대 흐르난형용은 / 좌우용 자두날 때 / 화살이 분명허고 / 신나무 노는형용은 / 강태공어 낚싯대요 / 대동강에 텃지(던져) 놓고 / 고기낚는 형용이데.

◉ 여성노동요 거제도의 「베틀 노래」와 「베짜기 노래」는 전국 어디에도 없는 거제만의 향토적인 내용을 담고 있으며, 산 너머 마을 사이에도 가사 내용이 다른 점은 자신의 상황과 구전 가사를 새로이 각색하여 부르기 때문이다. 또한 베틀 기구의 각 부분들을 의태화(擬態化)하곤, 자신의 이야기와 엮어서 익살스럽게 노래했다. 농업의 중심에 있던 여인들에게 있어 일상의 하나였던 베 짜기는 그들이 자신들에게 지워진 노동의 고통을 어떻게 승화시키고 있는지를 이해할 수 있게 해준다.

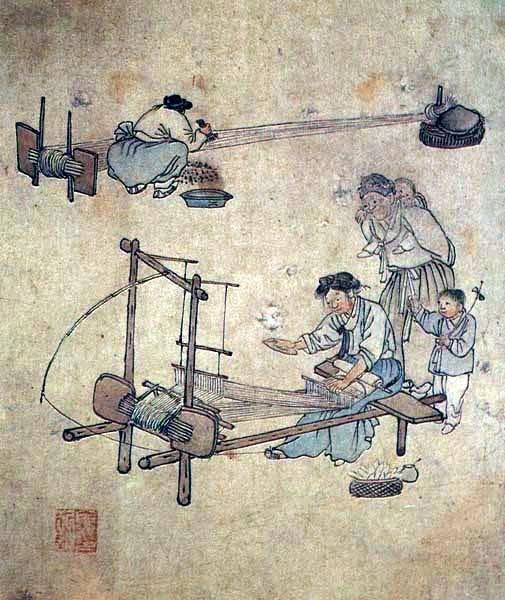

베틀은 우리네 할머니, 어머니가 번갈아 가며 ‘북’ 속의 ‘씨실’과 ‘틀’ 위의 ‘날실’을 엮어 우리의 의상(衣裳) 자료인 ‘베’를 짜던 기구였다. ‘베틀’의 구조는 크게 ‘부태허리’, ‘앉을 개(앉을깨)’, ‘눌림대’, ‘선다리(앞다리)’, ‘도투마리’, ‘뱁댕이’, ‘시치미’, ‘누운다리’, ‘말코’, ‘북’, '부티', '속대', ‘바디’, '잉앗대(잉애)', '용두머리' 등 순목재(純木材)로 이뤄졌으며, 삼국시대 이전부터 우리의 조상들이 개발해 사용했던 것으로 알려져 있다. 베틀은 조선 재래의 삼베, 명주, 모시, 무명 등의 ‘씨줄’과 ‘날줄’로 옷감을 짜는 조립식(組立式) 기구이다.

고로 거제도의 「베틀 노래」와 「베짜기 노래」는 지난날 우리네 할머니와 어머니들의 삶을 대표하는 소리이기도 하지만 누구나가 어렵고 가난했던 시절, 육아와 가사, 그리고 생계까지 꾸려가야 했던 여인들의 한숨과 애환이 담긴 소리이기도 하다. 또한 옛 여성들의 한의 정조는 물론, 정서적으로 우리 민요의 애상감을 바탕으로 상실과 체념의 미학을 해학으로 승화시키고 있다.

○ 「베틀 노래」와 「베짜기 노래」 그리고 「물레노래」를 비롯한 길쌈 노래는 1960년대 이후부터 화학섬유가 들어오면서부터 길쌈을 하지 않게 되자, 서서히 단절되었고, 지금은 고령의 여성 중에 간혹 기억하는 경우가 있을 뿐이다. 거제시는 현재 베틀가, 베틀 타령, 베짜기 노래, 물레 노래 등의 길쌈 노래가 10여 편 전해지고 있다.